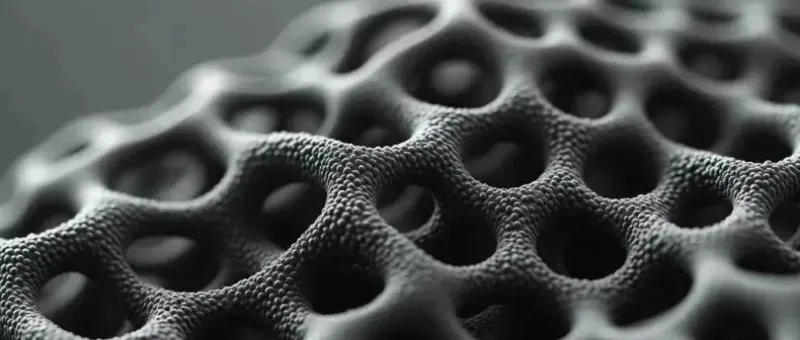

Bei der Forschung und Anwendung von Lithiumbatterien ist die Auswahl und Entwicklung von Anodenmaterialien entscheidend für die Verbesserung der Batterieleistung. Zu diesen Materialien gehören poröser Kohlenstoff hat große Aufmerksamkeit erlangt. Dies liegt an seinen hervorragenden elektrochemischen Eigenschaften, seiner guten Leitfähigkeit und seiner anpassbaren Porenstruktur. Dieser Artikel untersucht die wichtige Rolle der „kleinen Poren“ in poröser Kohlenstoff Materialien. Außerdem wird erörtert, wie die Kontrolle des Porenvolumens die Leistung von Lithiumbatterien verbessern kann.

Übersicht über poröse Kohlenstoffmaterialien

Poröse Kohlenstoffmaterialien sind Kohlenstoffmaterialien mit zahlreichen Poren. Diese Poren können in Größe und Verteilung variieren, was ihre Leistung in Batterieanwendungen bestimmt. Basierend auf der Porengröße werden poröse Kohlenstoffe in drei Kategorien eingeteilt: Mikroporen (Porendurchmesser kleiner als 2 nm), Mesoporen (2 nm bis 50 nm) und Makroporen (größer als 50 nm). Diese Porenstrukturen vergrößern die spezifische Oberfläche des Materials und verbessern die Adsorption von Elektrolyten, wodurch ausreichend Platz für die Einlagerung und Entnahme von Lithiumionen geschaffen wird.

Die Rolle des Porenvolumens

Das Porenvolumen bezeichnet das Gesamtvolumen aller Poren im Material und beeinflusst direkt die Lithiumspeicherkapazität der Anode. Während Lade- und Entladezyklen müssen Lithiumionen in das Anodenmaterial „ein-“ und „ausgekoppelt“ werden. Die Größe des Porenvolumens beeinflusst direkt die reversible Speicher- und Transporteffizienz von Lithiumionen. Poröse Kohlenstoffmaterialien bieten durch ihr großes Porenvolumen mehr Speicherplatz für Lithium und verbessern so die Batteriekapazität und Zyklenstabilität.

Porenvolumen und Energiespeicherleistung

Größere Porenvolumina ermöglichen die Einbettung von mehr Lithiumionen in das Kohlenstoffmaterial, was die Batteriekapazität erhöht. Ein größeres Porenvolumen ist jedoch nicht immer besser. Ein zu großes Porenvolumen kann zu einer ungleichmäßigen Diffusion der Lithiumionen führen und die Lade- und Entladeeffizienz beeinträchtigen. Daher muss das Porenvolumen bei der Entwicklung poröser Kohlenstoffmaterialien präzise kontrolliert werden, um eine optimale Energiespeicherleistung zu erzielen.

Porenvolumen und Leitfähigkeit

Eine Vergrößerung des Porenvolumens geht typischerweise mit einer Vergrößerung der spezifischen Oberfläche einher, was wiederum die Leitfähigkeit des Materials verbessert. Die Leitfähigkeit ist entscheidend für die hohe Leistung von Lithiumbatterien. Beim schnellen Laden und Entladen muss das Elektrodenmaterial eine gute Leitfähigkeit aufweisen, um einen schnellen Ladungstransfer zu ermöglichen. Durch die Anpassung des Porenvolumens kann diese Eigenschaft effektiv verbessert werden.

Detaillierte Analyse der Porenvolumenklassifizierung und funktionaler Unterschiede

Das Porenvolumen von porösem Kohlenstoff kann basierend auf dem Porendurchmesser in drei Kategorien eingeteilt werden, die jeweils unterschiedliche Funktionen haben:

- Mikroporen (<2 nm):

Die spezifische Oberfläche kann 2500 m²/g erreichen (z. B. Aktivkohle), mit einer theoretischen Lithiumspeicherkapazität von 372 mAh/g (1,1-mal so viel wie Graphit).

Nachteil: Mechanische Spannungen (> 50 MPa), die während der Ausdehnung der Siliziumpartikel entstehen, können zu Porenwandbrüchen führen.

Jüngster Fortschritt: Durch die Einführung von Faltenstrukturen in Mikroporenwände durch CO₂-Aktivierung wird die Druckfestigkeit um das Dreifache erhöht. - Mesoporen (2-50 nm):

Der optimale Porendurchmesser beträgt etwa das 1,5-fache des Durchmessers von Siliziumpartikeln (z. B. 20 nm Poren für 12 nm Siliziumpartikel).

Experimentelle Daten: Mesoporöser Kohlenstoff mit 50%-Silizium-Verbundelektrode behält eine Effizienz von 89,6% im ersten Zyklus und eine Kapazitätserhaltung von 92% nach 500 Zyklen bei.

Innovative Anwendung: Ein „Core-Shell“-Strukturdesign reserviert 30% Erweiterungsraum. - Makroporen (>50 nm):

Diese dienen als Autobahnen für den Ionentransport und reduzieren die Elektrodenimpedanz um 40%.

Nachteil: Jede Erhöhung der spezifischen Oberfläche um 100 m²/g führt zu einer Verringerung der Elektrodendichte um 0,05 g/cm³.

Der Einfluss der Porenstruktur auf die Batterieleistung

Neben dem Porenvolumen beeinflussen auch Porenstruktur und -verteilung die Batterieleistung maßgeblich. Beispielsweise können gleichmäßig verteilte kleine Poren die schnelle Aufnahme und Extraktion von Lithiumionen fördern, während große Poren das Gesamtporenvolumen verbessern. Bei der Herstellung poröser Kohlenstoffmaterialien ermöglicht die Anpassung von Porengröße, -form und -verteilung eine präzise Steuerung der Lithiumbatterieleistung.

Porenstruktur und Batteriezyklusstabilität

Die Gestaltung der Porenstruktur in porösen Kohlenstoffmaterialien beeinflusst nicht nur die anfängliche Lade-/Entladekapazität, sondern auch die Zyklenstabilität der Batterie. Eine gut konzipierte Porenstruktur kann die Volumenausdehnung bei längerem Gebrauch abmildern, den Materialabbau verlangsamen und die Zyklenstabilität verbessern. Insbesondere bei hoher Lade-/Entladerate kann eine gute Porenstruktur die Pulverisierung des Elektrodenmaterials verringern und so die langfristige Batterieleistung aufrechterhalten.

Abschluss

Die winzigen Poren bergen enormes Potenzial. Diese mikroskopischen Strukturen verleihen porösen Kohlenstoffmaterialien ihre einzigartigen Vorteile. In zukünftigen Batterietechnologien wird die präzise Gestaltung und Steuerung von Porenvolumen und -struktur entscheidend zur Leistungssteigerung beitragen. Mit fortschreitender Materialwissenschaft werden poröse Kohlenstoffmaterialien auch weiterhin eine entscheidende Rolle in hocheffizienten Energiespeichertechnologien spielen und eine stabilere und langlebigere Energieversorgung für die Zukunft erneuerbarer Energien bieten.